無自覚で思考停止に陥った人々

最近色々な会社の人から、気になる話を聞くことが増えました。

- うちの会社の人は自分で考えようとせず、いつも答えを周りに求めているんですよ。今回の改革活動を、自分たちで考える機会にしたいんです。(改革活動を立ち上げたリーダー)

- 管理職でさえも経営の抽象的な話では動かず、具体的な指示を待ってるんですよ。自分で考えて具体化し、組織を自ら運営できるようになって欲しいんです。(管理職研修の企画責任者)

- もっと具体的に説明した資料でないと、うちの社員にはハードルが高い。自分たちで想像を働かせないので、具体的な内容で説明しないと理解できないんです。(社員の自律に悩む経営者)

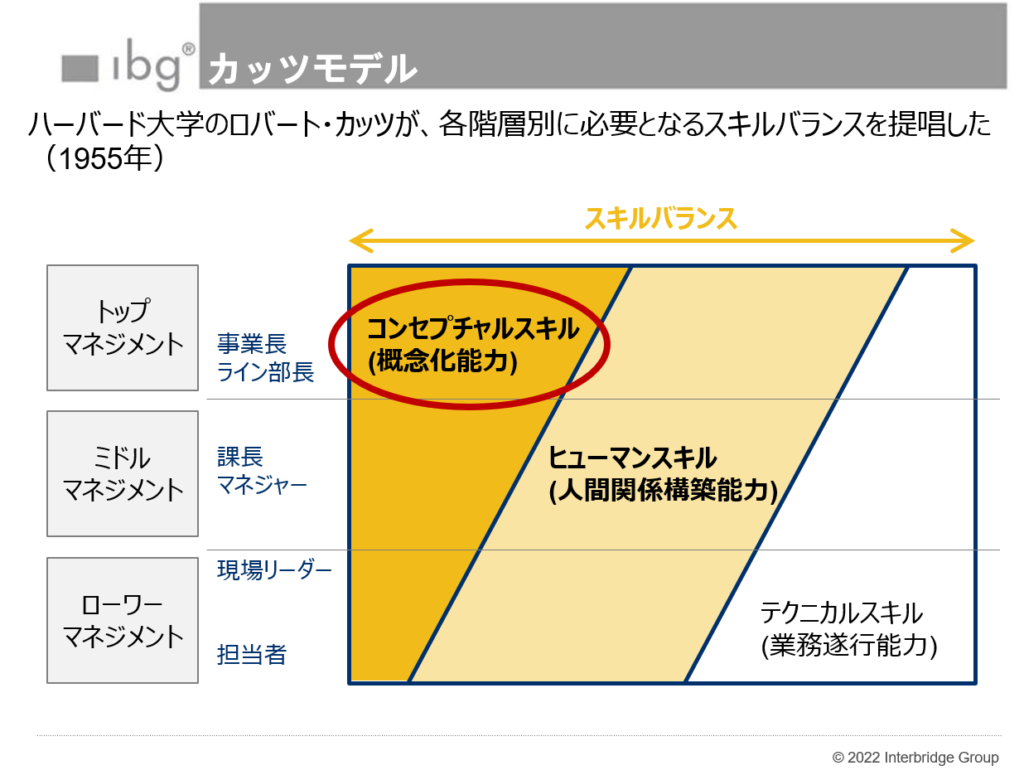

これらの問題は、カッツモデルで提唱されている『コンセプチュアルスキル(概念化能力)』の欠如が原因の一つでしょう。

- 会社や組織のビジョンや価値観など、漠然としたものを概念化・言語化する

- 複雑で混沌とした現状を整理・分析し、課題の根本原因(物事の本質)に迫る

- 抽象的な考えと具体的な内容を、行ったり来たりする(抽象化と具体化)

能力やスキルは、経験(研修と行動の繰り返し)を積めば鍛えることが出来ます。一方でこれだけ日本社会に蔓延しているのは、能力・スキルの問題以外に原因があるのではないか。またこのような状態に意図的に陥れようとしている人たちも居るのではないかと感じています。

そんなもやもやした気持ちの私に響いたのが、100分de名著で『群衆心理(ル・ボン)』を解説する武田砂鉄さんの言葉でした。

思考停止の裏に潜む群衆心理

武田さんは群衆心理の特徴を、5つ挙げています。

- 衝動的で、動揺しやすく、昂奮しやすい

⇒無意識に支配されているので、反射的に反応する - 暗示を受けやすく、物事を軽々しく信ずる

⇒批判精神や観察力を奪い去ってしまう - 感情が誇張的で、単純である

⇒感情移入しやすい「わかりやすさ」を求めてしまう - 偏狭さと横暴さと保守的傾向を持つ

⇒弱い権力には常に反抗しようとし、強い権力には卑屈に屈服する - ある種の徳性を持つ

(100分de名著 ル・ボン『群衆心理』の内容をもとに整理)

無意識に支配されたため、自分で考えるのではなく、わかりやすさを求めて盲目的に受け入れる。またその状態に心地よさを感じ、抜け出そうとしなくなる。まさに思考停止に陥っている状態を、表しているのではないでしょうか。

コロナ禍において、群衆心理に陥った様子も紹介されていました。

世の中の「空気」と、為政者からの「要請」という形をした指示が掛け合わさると、個人で物事を考える力はどんどん弱くなっています。「みんな」こう思っているようだし、偉い人がこういっているなら、それに従うほうが得策だろうと、自分で考えることも、ましてや抗うこともやめてしまう。抗っている人を厄介な存在として位置付けるようになる。だって、「みんな」そう思っている、自分もこんなに我慢しているのだから、「みんな」そうすべきでしょう、という群衆的心理が相互監視を強めてしまっているのだと思います。

100分de名著 ル・ボン『群衆心理』 武田砂鉄

『世の中』を会社や組織の同僚、『為政者』を上司や経営者(社長)と置き換えると、多くの日本企業でも同様の状況が起きているのではないでしょうか。

群衆心理に陥らいないために

群衆心理は為政者などが使うと、恐ろしい武器になります。ヒトラーも愛読したと言われていますし、彼の演説を聞いていると忠実に書籍の内容を実行していることがうかがえます。

一方、群衆心理に陥らないようにするためのヒントも書かれています。

- 相手やメディアの言葉を鵜呑みにしない(疑う視点を持ち続ける)

- 人と違う意見を持つことを怖がらない

- 自分が分からない状態にいることを許容する

(100分de名著 ル・ボン『群衆心理』の内容をもとに整理)

目的を持って人をコントロールしようとする人は、「わかりやすさ」を使って我々を思考停止へと促してきます。そんなわかりやすさに対して疑問を持ち、自分で想像を膨らませながら考える。わかりやすさの裏に隠された、大切なことを自ら見つける。直ぐには理解できなくても時間をかけ、自分で考えることをあきらめない。

インターネットやテレビでは、「わかりやすさ」が人気の基準になっています。Twitterは140文字ですし、Yahooニュースのタイトルは15.5文字、Ticktockは60秒(3分に延長されましたが)と、短さが流行の条件になっているように見えます。今回紹介している100分de名著も同様ですが、武田さんは自分で考える入口として使って欲しいと言われています。

群衆化ではなく連帯を目指そう

企業では『パーパス』が流行していますが、注意が必要です。パーパスやビジョン、企業理念などは、とてもシンプルに書かれています。ただこのシンプルに表現された言葉の裏には、とても多くのことが含まれているのです。最終的な言葉だけを見て、理解したつもりになることは簡単です。ただそのシンプルに整理された言葉に対して自分で想像を働かせ、自分の仕事に落とし込んで初めて、理解できたと言えるのではないでしょうか。

書籍のなかでは、『連帯』についても述べられています。

近ごろ、社会問題に対して多くの人がSNSで連帯し、現状を打破するという動きが見られるようになりました。(中略)ル・ボンは、社会に改革をもたらす運動を、群衆のポジティブな側面として示しています。群衆化と連帯は似て非なるものです。集団が一つの方向に向かうという点は確かに似ていますが、連帯には、その始まりに明確な問題意識と意思があります。対する群衆は、確たる意思も動機もないまま、いつの間にか巻き込まれ、感染するように広がっていく。また、連帯の動きは、群衆化した人のように個性や知性の消失を条件としていません。

100分de名著 ル・ボン『群衆心理』 武田砂鉄

経営者が掲げるパーパスやビジョンに対しても、政治家が掲げるマニュフェストに対しても、その背景にある問題意識を理解し、自分はどうしたいという意思を自ら考える。自分の意思がないと、自己を持って仕事や生活に一生懸命取り組むことは難しいでしょう。

自分は理解できていないという認識から始め、納得いくまで考えることで自分を取り戻してみませんか。